【混声三部】《ふるさと(嵐)》(編曲:富澤裕)練習・演奏のポイント

》練習・演奏のポイント-1280x720.jpg)

アイドルグループ「嵐」の《ふるさと》は、2010年のNHK『第61回NHK紅白歌合戦』内の企画「僕たちのふるさとニッポン」のために制作された楽曲です。

2012年には、翌年の第80回NHK全国学校音楽コンクール小学校の部の課題曲に選ばれ、そのための新たなアレンジバージョンも編曲されました。

この記事では富澤裕編曲による、混声三部合唱バージョンについて、リクエストの際にいただいた質問も踏まえつつ解説していきたいと思います。

お役に立てば幸いです。

もくじ

《ふるさと》(編曲:富澤裕)練習・演奏のポイント

楽譜に記載の練習番号に沿って解説していきます。

ぜひ楽譜に書き込みながら読み進めてみてください。

【A】”ゆうぐれせまる”

低い音域のメロディーを歌うには

【A】ではまず主に女声がメロディーを担当します。

“ゆうぐれせまるそらに くものきしゃみつけた”まではユニゾン。つまりソプラノとアルトが全く同じ音を歌います。

“くも”などは音が低くて響きにくい音域ですが、2パートで声を合わせ、協力すればしっかりと声を届けることができます。

また、このような場合は、無理に歌おうとしすぎず、言葉をしっかりと伝えることを意識すると良いと思います。

次のように、フレーズ始まりの言葉の最初の子音を、少しだけで良いのでしっかりめに歌ってみてください。

- “ゆうぐれせまるそらに”…y

- “くものきしゃみつけた”…k

- “なつかしいにおいのまちに”…n

- “かえりたくなる”…k

これによって歌詞が伝わりやすくなるだけでなく、自然にメロディーも浮かび上がってきます。

この間、男声は”Uh”で、メロディーを装飾するサブの旋律を担当します。音域的には歌いやすいと思いますが、その分音量が大きくなってしまいがちです。そうなると女声とのバランスが取れなくなってしまうので、やや控えめに、優しく歌うことを心がけましょう。

ちなみに、”くもの”の”く”の瞬間はメロディーだけでなく男声も「ラ」の音になります。つまり、全員が同じ音を歌っていることになります。こいったところで音がバラけないようにしておくと、よりクリアにメロディーを聴かせることができると思います。逆に、バラけてしまうと、音が濁ってしまい、メロディーの邪魔をしてしまうおそれがあります。

10小節からはソプラノとアルトが分かれます。ソプラノは1パートでメロディーを歌うことになるので、少ししっかり目に、主役意識を持って歌うとよいでしょう。

アルトはハモリですが、音域が少し低めなので、こちらもややしっかり目でOKです。一方で男声は音域が高めなので、声を張り上げないように丁寧に歌うことを心がけましょう。こうすることでバランスが取れ、豊かなハーモニーになっていきます。

クレッシェンド・デクレッシェンドも登場しますが、その際にもしっかりと耳を使ってお互いの声を聴き合い、バランスを保ちながら進めましょう。

7小節、11小節などではブレス記号で息継ぎのタイミングが示されています。

こういった場合、休符が無いため次のフレーズの入りが遅れてしまうことも多いと思います。

そうならないためには、「瞬間的にブレスを取る」技術が必要です。

「瞬間的にブレスを取る」ためには、直前のフレーズで息を吐き切る・使い切ることがポイントです。

水泳の息継ぎと同じで、息を吐き切るからこそ、その直後、体を緩めた瞬間に自然に息が体に入ってきます。「吸う」のではなく「入ってくる」という感覚が大切です。

このようにして「瞬間的にブレスを取る」感覚がつかめると、次のフレーズに入り遅れることが少なくなってくると思います。

【補足】パートバランスを整えるオーダーの工夫

混声三部合唱においては女声がソプラノ・アルトに分かれるのに対し、男声は1パートで歌うため、1パート当たりの人数が多くなりがちです。

「それぞれのパートの声がきれいに調和しない」という場合、この音量バランスに起因すると考えられます。

これらの対策としては、並び方(オーダー)を工夫するということが考えられます。

通常は、上手(客席から見て右側)から男声・アルト・ソプラノというふうにステージに並ぶと思います。ここを、ソプラノ・アルトが前列、男声が後列(=女前男後)という並び方に変更します。

こうすることで、女声の声は通りやすくなり、男声は女声の背後から歌うことになるので響き方がマイルドになります。さらに、アルトとソプラノは男声の担当する低音部を聴きながら歌えるので、ハーモニーが整いやすくなります。

例えば、メンバーが40人で、ソプラノが10人、アルトが10人、男声20人の場合を考えてみましょう。

2列に並ぶのであれば簡単で、前列の上手側にアルト、前列の下手(客席から見て左側)にソプラノ、そして後列に男声が並びます。

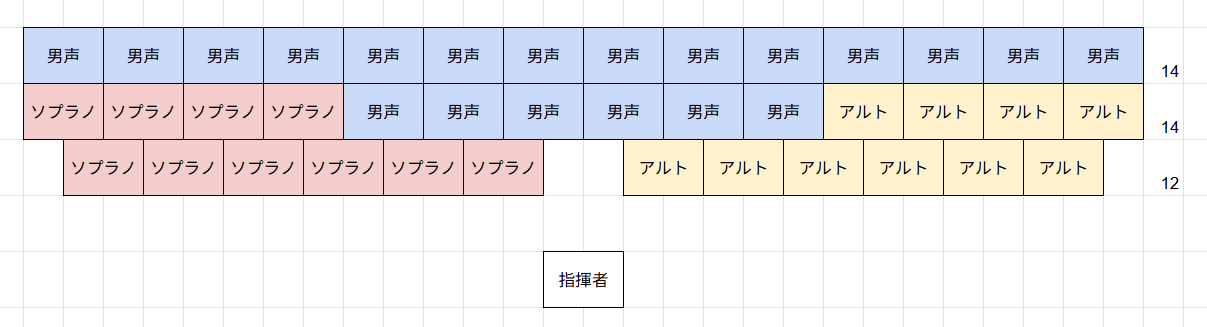

もし3列で並ぶのであれば、次のような並び方が考えられます。(下の図を参照)

- 後列(14人)…男声14人

- 中列(14人)…ソプラノ4人、男声6人、アルト4人

- 前列(12人)…ソプラノ6人、アルト6人=12人

混声三部合唱の並び方例(S10, A10, M20)

混声三部合唱の並び方例(S10, A10, M20)このようにすることで、パートバランスを改善しつつ、美しく並ぶことができます。

この例では左右対称になるよう、各列の人数を偶数にしましたが、前列から13人、14人、13人のようにしても良いでしょう。

オーダーに関してはこちらの記事(【7種類+】合唱パートの並び方(オーダー)を工夫しよう|メリット・デメリットも解説)もあわせてご覧ください。

ここで紹介したオーダー(女前男後ろ)では、バランスやハーモニーの面でメリットがあることを先ほど説明しましたが、デメリット・克服するべき課題もあります。

1つ目は、各パートが横に細長く伸びるため、周りに同じパートの人が少なくなること。同じパートの人を頼りにして歌うということができにくくなりますので、一人ひとりが自信を持って歌えるように練習しておく必要があります。そのため、ソプラノ・アルトの中央側のパート際や男声の端には、しっかり歌える人を配置すると良いでしょう。

2つ目は、パートの端から端までがかなり離れているため、パートの声を一つにまとめるのが難しくなること。特に男声の端と端はかなり遠くなります。端の人は、反対側の端の人の声を聴くようなつもりで歌いましょう。

3つ目は、男声が女声の声を聴きづらくなることです。これは女声が男声の声を聴きやすくなることとトレードオフです。結果として、男声と女声でテンポ感のずれなどが起こることが考えられます。そのような場合、少し難しい方法になりますが、一度、各パートをバラバラにして、女声・男声が混じったオーダー(スクランブル)で歌ってみることをおすすめします。女声は男声を、男声は女声を普段よりも意識して聴く体験ができると思います。これにより、「ここはこうやって歌っているんだな」ということが分かれば、もとのオーダーに戻したときも、アンサンブルのクオリティが劇的に高まることが多いです。

【B】”ひたむきにときをかさね”

掛け合いでのポイント

【B】では、ソプラノ・アルトがそれぞれメロディーとハモリを、男声が遅れて入るサブのメロディーの役割を担っています。

このようにメロディーがずれて歌われる掛け合いの場面では、遅れて入るパートのタイミングが重要です。男声は直前の女声の声をよく聴いて、タイミングをはかりましょう。

また、ここでも音量バランスが大事になってきます。mpと書かれていますが、2声に分かれる女声はしっかりめ、男声はやや控えめに歌うと良いでしょう。

入りの音を正確に

男声は入りの音が高めのためばらつきやすくなっています。

難しいのはフレーズの最初の入りです。比較的高めの音から始まるため、音を外しやすく声がバラつきがちです。以下の点を注意して歌いましょう。

- 最初の音を明確に頭の中にイメージする(高めを意識)

- 乱暴にならないよう、丁寧に歌い出す

- 体の準備をしっかりしておく

練習の際にはフレーズ最初の音(”ひたむきに”の「ド」、”おもいをつむぐ”の「シ♭」など)で伸ばしてみて、正確な音でまとまっているかを確認するのが良いと思います。

クレッシェンドのポイント

19小節、そして21~22小節にかけてクレッシェンドが書かれています。クレッシェンドでは「どこに向かうのか?」という行き先を意識することが重要です。

19小節のクレッシェンドの行き先はmfの”いま”。この言葉を印象的に伝えるためのクレッシェンドだと捉えると良いと思います。

21~22小節のクレッシェンドは次の場面である【C】に向かうものです。【C】はサビの場面ですから、ここに向けて盛り上げていくイメージで。

【C】”めぐりあいたいひとが”

一瞬のユニゾンをそろえて

ここからサビの場面になります。

まずはアウフタクトの”めぐり”の3つの音がポイント。ここは全員が同じ音を歌っています。ここでしっかり音を揃えることで、一体感が生まれ、印象的なアピールポイントとなります。

まとまりを大きく捉えて

【A】【B】と共通しますが、ここでもフレーズのまとまりを2小節単位でとらえましょう。

途中でブツブツと途切れないように、”めぐりあいたいひとがそこにいる”、”やさしさをひろげてまっている”などをひとつながりの大きな息の流れで歌い切れると良いと思います。

音量としてはfになりますが、歌い方が荒々しくならないほうが良いでしょう。

音量バランスに注意

ここでも音量バランスに注意しておいたほうが良いでしょう。

男声が比較的高い音域になりますので、なるべく丁寧に、レガートな歌い方を心がけるとハーモニーがまとまります。

特に”めぐりあいたい”のところで「ソ→ド」への跳躍がありますが、こういったところで音が飛び出しやすいです。「ド」へはできるだけ優しく上がれるようにすると良いでしょう。

また、上がった後は「ド → シ → ラ → ソ → ファ → …」と下降していくラインになります。このラインを活かせると、ハーモニーのつながりが滑らかで美しくなります。

【D】”わすれられない”

音量をワンランクアップ

【D】はサビの繰り返しの場面になります。

【C】との違いは、音量がpiu fになっていること。盛り上がりをワンランクアップさせたい場面です。

アウフタクト”わすれられない”の一瞬のユニゾンで音がそろうと、一体感・迫力が出て、聴いているひとにpiu fの盛り上がりを印象付けることができるでしょう。

ダイナミクスレンジを見せる

37小節ffは曲のクライマックス。一番の山場として大きく盛り上げましょう。

そこに向かう35小節からのクレッシェンドもアピールポイントですが、すでにpiu fで歌っているため、ダイナミクスレンジ(音量の幅)を見せるのが難しいかもしれません。

そういった場合は、クレッシェンドのスタートをわざと小さめに入るのがポイントです。

こうすることで、クレッシェンドの初めから終わりまでの音量差を大きく取ることができ、聴いている人をぐっと引きつけることができます。

ロングトーンに集中して

38~39小節は1コーラスを締めくくる重要なロングトーンです。

全員が同じ「ド」の音を歌いますので、ピタリと合わせることがまずは大切。

39小節のデクレッシェンドでは、どれくらいのペースで、どれだけ小さくしていくのかということの意識合わせをしておくことが必要です。

ここでデクレッシェンドすることによりピアノパートへと主役を受け渡します。

【E】”あさやけいろの”

ピアノパートの響きを感じて

ここから2番の歌詞になります。最初にメロディーを担当するのは男声ですが、ここの入りの音がやや取りにくいと思います。

直前のピアノパートが伸ばしているコードの響きをよく感じ取り、そこから自分の歌うべき音をイメージできるように繰り返し練習しておきましょう。

コードの最高音が「ド」の音なので、これを聴き取っても良いと思います。

しっとりと語るように

【E】は再び前ウタ的な場面になるため、大きな声量はいりません。

むしろしっとりと語るように歌うことを意識すると雰囲気が出せると思います。

44小節でソプラノが入ってからも同様です。ソプラノと男声は途中まで同じ音を歌いますので、よく聴きあって合わせましょう。

一方、アルトは1パートだけ他と異なる音を歌うことになりますので、少ししっかり目に歌うとバランスが取りやすいと思います。

【F】”めぐりあいたいひとが”

違いを強調して

直前の終わりのフレーズと重なるようにして、次のフレーズ”めぐり”がはじまります。

これまでとの違いを強調する意味でしっかり入りましょう。

【G】”わすれられないうたが”

ユニゾンを充実させて

“わすれられないうたがそこにある”がすべてユニゾンとなっているところが他の場面との大きな違いです。

しっかりと音を揃え、充実した響きで歌いましょう。

ユニゾンのためパートバランスにはそれほど神経質にならなくてもよいフレーズですが、大きく歌おうとするあまり、乱暴にならないように気をつけましょう。

2小節単位のフレーズをレガートに歌うことをここでも心がけてください。

3回目が大事!

66小節から、”きみのふるさと”、”ぼくのふるさと”、”ここはふるさと”と、ふるさとのフレーズが3回登場します。

もちろんどのフレーズも大切なのですが、3回目の”ここはふるさと”がことさら大事です。音量的にもffの指示があるので、ラストを飾るためにしっかり歌うこと。また、riten.があるので、テンポをしっかり落とし、一つ一つの音の響きを充実させて歌いましょう。

また、”ここはふるさと“の下線部がユニゾンとなることも知っておきましょう。重要であったり印象付けたいところがユニゾンになっていることがこのアレンジでの特徴です。

切り口を決めよう

71小節からは曲全体を締めくくる重要なロングトーンです。

次の3つのことを意識しましょう。

- 音をよく揃える(全員「ド」の音)

- 減衰せずに伸ばし切る

- 5拍分伸ばし、切り口を揃える

③「5拍分伸ばし、切り口を揃える」について、このロングトーンを切るタイミングは、72小節の2拍目の直前です。タイで繋がれた音符は1拍分あるので、この小節に入った瞬間に切れてしまわないようにしましょう。

“(riten.)”も書かれていますので、むしろこの1拍は少し長めに感じましょう。

また、ピアノパートの動きも感じられると、切るタイミングを覚えやすいと思います。

関連して、72小節2拍目の8分休符で、音が鳴らない瞬間をしっかり作ることもポイントです。

まとめ

《ふるさと(嵐)》(編曲:富澤裕)の練習・演奏のコツを解説しました。

全体的に、音量バランスに気をつけ、特に男声は優しく丁寧に歌いましょう。そうすることでハーモニーが引き立ちます。

また、音楽全体のドラマ作りを意識して、場面ごとに異なる点をしっかり表現すると感動的な演奏に近づくはずです。

素敵な演奏になることをお祈りしております。

何か分からない点などありましたら、お問い合わせからご連絡ください。

この度はリクエストありがとうございました。